【賃貸でもできる】モニター壁掛け風DIYに挑戦!

画面の位置や角度を自在に調節でき、自分にぴったりの環境を作れるモニターアーム。

脚部パーツがなくなるのでスタイリッシュな雰囲気になり、デッドスペースをなくすこともできます。

今回はラブリコを使ってモニターアームの壁付けに挑戦してみました。

あらすじ

モニターを床に直置きしてテレビ替わりに使っていましたが、正直見づらくて不便でした。

周辺機器がごちゃついてホコリが溜まるし、掃除のときにいちいち動かすのも面倒だし…

何とかしたいけど7畳1間の賃貸アパートでは、場所をとるテレビ台は置きたくない。

いろいろ考えていて、ふと思いつきました。

壁掛けにすれば全部解決するのでは…?

せっかく壁掛けにするなら、部屋のどこにいても見れるようにしたい、ついでに周辺機器を置く棚もほしい…

と色々アイデアが湧いてきたので、思い切ってはじめてのDIYに挑戦してみることに。

賃貸の壁に穴を開けるのは難しいので、ラブリコを使って壁掛風にすることにしました。

今回設置するもの

◆モニター

LCD-AH271XDB 27インチ

今回設置するモニターはこちら。

タテ360×ヨコ620で、重さは4.7kgです。

裏面のネジ穴配置は「VESA規格」に対応したものになっています。

VESA規格に対応していれば、現在流通しているほとんどの壁掛け金具は問題なく取り付けることができます。

◆モニターアーム

METIYA 3関節モニターアーム 耐荷重8㎏

設置に使うモニターアームはこちら。

結構な頻度で位置や角度を変える使い方を想定しているので、水平垂直自由に動かせることを重視して3関節のものを選びました。

製品ごとに得意な動きや可動域が異なるので、使い方にあったものを選びたいですね。

どこにつける?

作業前の部屋の写真です。

使い勝手を考えて左側の壁面につけることは決めていたのですが、いざ設置となると迷ってしまいますね。

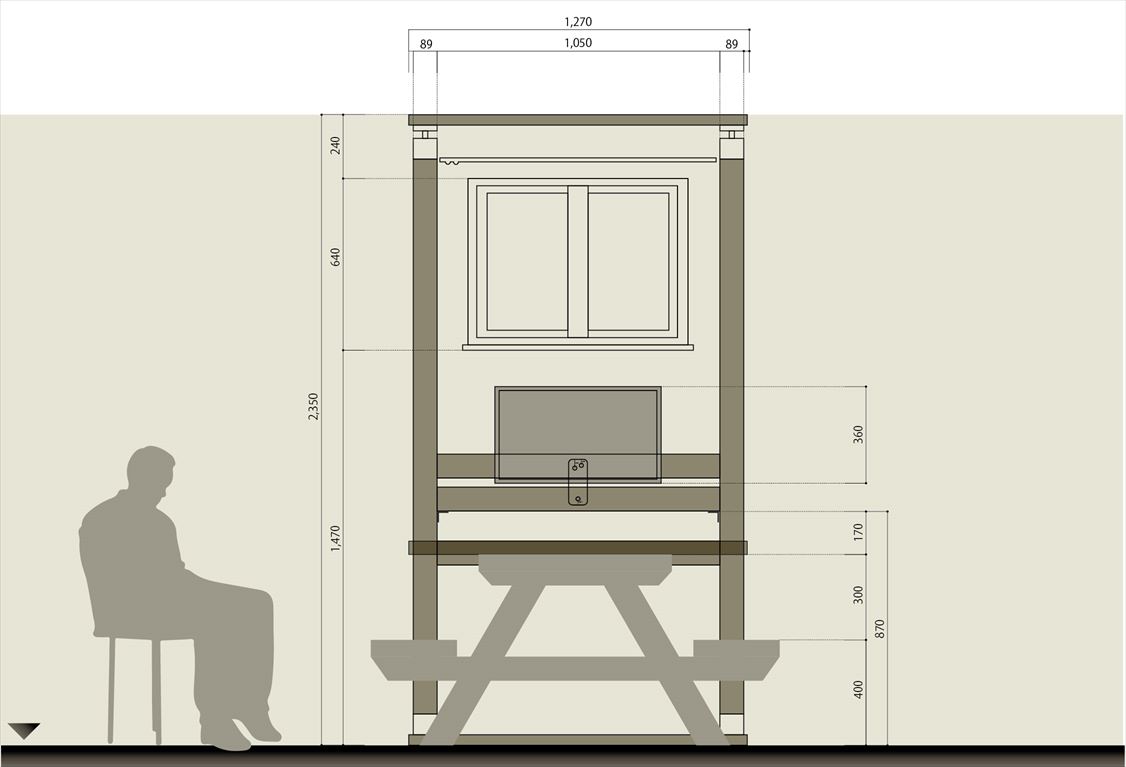

悩んだ末、部屋の中央付近に設置した方がモニターの角度を変えられる利点が活かせると思ったので、窓の下に設置することに。

- ベッド(高さ400mm)から見やすい位置がいい

- 窓の上にカーテンレール(幅1030mm)があるので、被らないように両側に柱を立てたい

- 天井を傷つけないように当て木を噛ませたい

などを考えて、下のようなイメージで進めてみることにしました。

購入したもの

- ラブリコ強力タイプ・・・2セット

- ステンレス棚受・・・ 4セット

- 木染ちゃん(水性塗料)・・・1本

- 2×4材

- 8F・・・メインの柱用木材。天井までの長さのものを2本用意しました。

- 12F・・・立てた柱の間に渡してモニターアームや棚を取り付けるための木材。105mm×3本分にカット。

- 6F・・・直で突っ張りを立てると天井を傷つける恐れがあるので、上下にはさむ当て木用として購入。

- 杉カフェ板【2000×200×30mm】・・・周辺機器を置くための棚用に購入。1270mmにカットしました。

- その他使った道具

- ビス・・・木割防止ビス65mmを使用

- 補助金具・・・金折れ35mmを使用

今回購入したものはこちら。

かかった合計金額は13516円でした。

◆木材カットサービス

購入した木材のカットは資材館の木材カットサービスを利用しました。

この大きさの木材を正確に切るのは大変なので、プロにお任せしちゃいましょう。

直線カットであれば1カット50円で切ってもらえます。

カット後…

こうやって並べてみるとテンションが上がりますね!

木材のささくれが気になったので、危なそうな部分を先にやすりで落としておきます。

①塗装

いきなり組み立てといきたいところですが、先に木材を塗装しておきます。

今回使う塗料は「木染ちゃん」のグレー。

スポンジで塗り広げるだけで簡単に塗装ができるとのことで、初心者の自分にぴったりだと思いこちらを選びました。

◆木染ちゃん

木部用の水性塗料をムース状にした製品。

防虫・防腐・防カビ効果をもちながら食品衛生法をクリアしており、お子様やペットがいるおうちでも安心して使えます。

スポンジや布で塗り広げるだけで塗装ができるので、ハケなどの道具が揃っていなくても大丈夫です。

保護用の透明カラーを含めて16色のカラーバリエーションがあります。

◆使ってみた

塗装面を軽くやすりがけして、立てかけた木材に出してみました。

評判通り泡状で垂れにくく、慣れない自分でもスムーズに塗り進められていい感じ!

水性塗料なので、嫌なニオイがほとんどしないのも室内作業には嬉しいですね。

あっという間に全体を塗り終えたので、今日の作業はここまで。

4時間ほど乾燥させる必要があるので、壁に塗料がつかないように保護して一晩寝かせます。

古材のような仕上がりを期待していますが、果たして…

◆仕上がり

思っていた以上にきれいな色がついてくれました!

塗りたてよりもかなり落ち着いた色合いになるため、時間があればお好みで重ね塗りしてもよいかも。

室内乾燥で一晩おいてもニオイは気になりません。

気になる部分を再度やすり掛けしたら、組み立てに入っていきます!

②柱を立てる

まずはラブリコを使って柱を立てていきます。

床で木材を組んでから立てる方法も考えたのですが、悲しいことにそんなスペースはないので、先に柱を立てることにしました。

◆ラブリコ 2×4強力 突ぱりキャップ

ラブリコは2×4材と呼ばれる規格の木材を、天井と床に固定して柱をたてるためのDIYパーツ。

片側のカバーにアジャスターがついていて、調節ネジを回すと固定する面が伸縮する仕組みです。

複雑な手順や工具が必要ないため、DIY初心者でも安心して使えます。

今回使うのは40㎏の荷重に耐えられる強力タイプ。

モニターの重さは4.7kgと通常のラブリコ(耐荷重20㎏)でも対応可能な範囲ですが、今回は高さや角度を変えることを前提としているため、いわゆる「動荷重」を想定してこちらを使用しました。

2×4アジャスターとキャップを柱用の木材に被せて、上下の当て木の位置を決めたら、その間に柱を入れる形で立てていきます。

歪みがないことを確認し、アジャスターの調節ネジを締めて固定。

柱の仮立て完了!

今のところいい感じです!

③間にアーム固定用の木材を渡す

立てた柱の間にアームを取り付ける木材を渡し、補助金具を使って下から固定します。

木材の厚みで垂直にビスを打ち込むのが難しいため、ナナメにビス打ちを行いました。

これがまた難しい…

最初は垂直に、徐々に角度をつけて打ち込んでいくのですが、うまくいかなくてすぐ木材を貫通してしまうんですよね。

端材を使って練習して、小一時間ビスと格闘したのち、いざ本番。

下穴を開けて慎重に打ち込み、なんとか壁に穴を開けずにすみました。

④モニターアームを取り付ける

いよいよモニターアームの取り付けです。

使うのは付属品の木ネジ、長さ60mmのもの。

そのまま打ち込むと木材を貫通してしまうため、補強材を噛ませて固定するつもりだったのですが…

やらかしました…

あとから調べたところドライバービットとネジの径が合っていなかったようで、ネジ穴が完全に潰れてしまいました。

後にも先にも引けなくなってしまったので、ペンチで引き抜いて応急処置。

きちんと確認してから作業するべきでした、反省…

◆再チャレンジ

短いネジで固定すれば、補助材を使わなくてもよいのでは?

ということで、新しく35mmのネジを買ってきました。

今度のネジはドライバー2番使用、今使っているビットで間違いありません。

こちらで再チャレンジです。

今度は問題なく設置できました!

モニターは金具を噛ませてネジを締めるだけで簡単に固定できます。

⑤棚板を取り付ける

最後に棚板を取り付けていきます。

棚受けはステンレス製のものを使用。

柱に渡した木に固定するつもりだったのですが、モニターの配線を裏に回す際に思った以上に邪魔になりそうだったので、予定変更。

棚板単体で取り付けることにしました。

棚受けが余ってしまったので贅沢に2つ設置。

⑥完成イメージ

これにて完成です!

壁からの出幅はモニターの厚みを含めて最大で50cmほど。

アームをひっこめればモニターを壁ギリギリまで下げられます。

テーブルからでも見やすい。

作る前に想定していたベッドからの眺め。

これは布団から出られなくなりそうです…

実際に使ってみたところ、自分のいる場所に合わせて画面の位置を変えられるのは想像以上に便利で、かゆいところに手が届く感じで大満足。

周辺機器は棚のおかげですっきりまとまったので、配線周りをどうするか考えたいですね!

これからちょっとずつ整えていきます。

まだまだ改善点が沢山ですが、すこしでもこれからDIYをやってみたいと思っている方のアイデアの助けになればうれしいです。

それではまた!

今回の学び

◆ネジ穴に合ったビットを使う

電動ドライバーはビットと呼ばれる先端工具を取り付けて使用します。

今回は先端が十字状のプラスビットを使いました。

DIYで使われる主要なプラスビットは1番・2番・3番と三種類のサイズがあり、それぞれ対応できるネジの太さが決まっています。

ビットのサイズとネジ穴のサイズが合っていないと、穴が潰れて回せなくなってしまう、いわゆる「ナメた」状態になりやすくなります。

一般的にビスを打つ際に広く使われるのは2番ビットであり、後述する呼び径がM3.5~M5のネジはこちらを使うことが多いです。

ほか、小型のビスやネジを締める際には1番ビット、大型の特殊なものには3番ビットが使われます。

今回は本来3番ビットを使わなければならない木ネジに対して、2番ビットを使ったために失敗してしまいました。

◆ネジの太さはどうやって確認するの?

ネジ側のサイズはどのように確認すればよいのでしょうか。

DIYに使われる多くのネジは【メートルねじ】【ミリネジ】と呼ばれる規格です。

これらのネジには「M3」「M5」のように軸の太さごとに名称がついており、この名称を【呼び径】といいます。

例えば、M5×20と表記があれば、呼び径5mm、長さ20mmのメートルネジといった具合です。

長さは皿頭のものとそれ以外のもので測る寸法が違うことに注意。

ここであらわされる数値はあくまで規格上のものであり、厳密には実際の寸法とは異なりますが、おおむね太さ×長さと考えてしまって大丈夫です。

ホームセンターにある便利グッズ

ホームセンターのネジコーナーには、規格を測るテスターがあります。

持っているネジの規格が分からない!という場合でも、穴にはめ込むだけでどのサイズか分かるすぐれもの。

お困りの方はぜひホームセンターで触ってみてください。

それでもわからない場合は店員さんが優しく教えてくれるので、遠慮せずに聞いちゃいましょう!